Spotlight Batterie

In unseren aktuellen Forschungsprojekten beschäftigen wir uns mit den unterschiedlichsten Themenkomplexen im Bereich Batterieproduktion. Wir möchten in unserer Reihe »Spotlight Batterie« einige dieser Themen in den Fokus stellen und Ihnen die Herausforderungen, aber auch erste Lösungsansätze vorstellen. Nach und nach beleuchten wir Schwerpunkte der Batterieforschung und freuen uns über Ihr Feedback.

Reiternavigation

Natrium-Ionen-Batterie

Wie kann die Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen in Batteriespeichern reduziert werden?

Die Natrium-Ionen-Batterie (NIB) ist eine vielversprechende alternative Batterietechnologie, die dabei helfen kann, die steigende Nachfrage nach elektrochemischen Energiespeichern durch den Einsatz nachhaltiger und gut verfügbarer Rohstoffe zu decken.

Warum ist das wichtig?

Die Lithium-Ionen-Batterie (LIB) ist die aktuell dominierende Technologie im Bereich der elektrochemischen Energiespeicherung und weltweit werden die Produktionskapazitäten stark ausgebaut. Es besteht jedoch eine große Abhängigkeit der LIB-Technologie in Bezug auf Rohstoffe, Lieferketten, Produktion und geopolitischen Entwicklungen und darüber hinaus kommen häufig toxische und umweltbedenkliche Stoffe bei der Herstellung zum Einsatz. Die Natrium-Ionen-Batterie (NIB) bietet hier eine vielversprechende Alternative, da sie kostengünstige sowie umweltfreundliche Rohstoffe nutzt und zudem auf bestehenden LIB-Fertigungsanlagen hergestellt werden kann (Drop-in Technologie).

Das Erfolgsrezept

Natrium-Ionen-Batterien weisen das gleiche Funktionsprinzip wie Lithium-Ionen-Batterien auf, wodurch sie mit etablierten Systemen und Technologien kompatibel sind und auf bestehenden LIB-Produktionsanlagen hergestellt werden können. Diese Technologie bietet außerdem eine hohe Flexibilität in der Zellchemie, was eine breite Palette von Anwendungen und die Anpassung an spezifische Leistungsanforderungen ermöglicht.

Weitere Vorteile der NIB:

- Kosteneffiziente Rohstoffe: Verwendung kostengünstiger und reichlich vorhandener Natriumquellen wie Natriumkarbonat.

- Umweltfreundliche Materialien: Einsatz von Aluminium statt Kupfer als Stromableiter und Reduktion ethischer und ökologischer Bedenken durch Verzicht auf Kobalt.

- Nachhaltige Materialentwicklung: Forschung an nachhaltigen Aktivmaterialien auf Basis von Eisen, Mangan und Hard Carbon.

- Sicherheit: Sichere Lagerung im entladenen Zustand möglich, reduzierte Brandgefahr, einfache Handhabung und Entsorgung.

Allerdings steht die Technologie der Natrium-Ionen-Batterie noch vor zwei Hauptherausforderungen: Erstens, die Skalierung und Anpassung der Herstellungsprozesse an neue Materialien und Zelldesigns. Zweitens, die Steigerung der Energiedichte, um in Bezug auf die Kosten pro gespeicherter Energiemenge mit der Lithium-Ionen-Batterie (LIB) wettbewerbsfähig zu werden.

Unser Beitrag für Ihren Erfolg

Das Zentrum für Digitalisierte Batteriezellenproduktion (ZDB) des Fraunhofer IPA vereint Kompetenzen aus Produktionstechnologie, Batterietechnik und Digitalisierung, um eine auf industrielle Prozesse übertragbare Produktion von Natrium-Ionen-Batterien zu realisieren. Im Rahmen verschiedener Forschungsprojekte erforschen wir die Drop-in-Fähigkeit und Skalierbarkeit der NIB-Technologie sowohl im Produktionsprozess als auch in der Wertschöpfungskette der Digitalisierung.

Leistungsangebot für die Industrie

- Weiterentwicklung und Herstellung von NIB-Aktivmaterialien

- Skalierungsforschung der Produktionstechnik im Labor- und Technikumsmaßstab für die Industrialisierung von Misch- und Beschichtungstechnologien und Fertigungstechnologien

- Elektrodenherstellung und Charakterisierung

- Bau- und Charakterisierung von formatflexiblen Testzellen (Knopf-, Pouch- und Rundzellen)

- Batterie- und Prozessmodellierung

- Entwicklung von Modul- und Linienkonzepten unter den Aspekten Modularisierung, Skalierbarkeit, Miniaturisierung und Digitalisierung

- Benchmarking und Beratung

Wickelherstellung

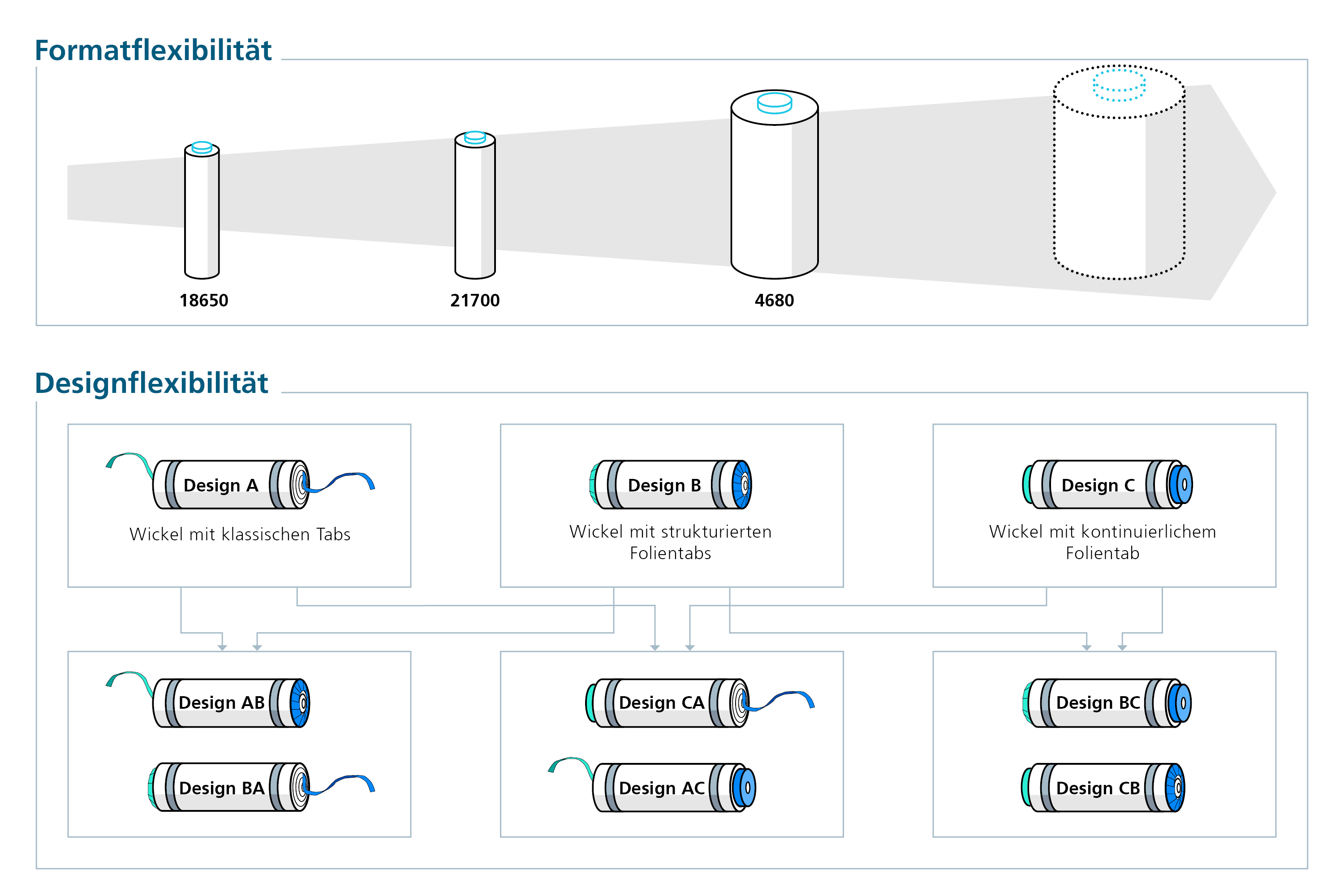

Design- und formatflexible Wickelherstellung

Durch innovative Zelldesigns werden Inhomogenitäten in zylindrischen Batteriezellen eliminiert, sodass großformatige Zellen für künftige Batteriearchitekturen realisiert werden können. Dies ist jedoch mit neuartigen Prozessen bei der Wickelherstellung und Zellkontaktierung verbunden.

Warum ist das wichtig?

Zylindrische Batteriezellen haben in den letzten drei Jahren bei den Automobilherstellern, aber auch in weiteren Anwendungen, stark an Bedeutung und Beliebtheit gewonnen. Allerdings zeigen konventionelle zylindrische Batteriezellen mit klassischem Tabdesign Designheterogenitäten, hervorgerufen durch verlängerte elektrische und thermische Transportwege. Die begrenzten Massen- und Ladungstransportmechanismen führen dabei zu zahlreichen Herausforderungen bedingt durch Inhomogenitäten in diversen physikalischen Eigenschaften, wie zum Beispiel Temperatur, Stromdichte, mechanische Spannung, Ladezustand und Teilchenkonzentration. Dabei gilt: je größer die Zelle ist, desto intensiver sind die Inhomogenitäten.

Das Erfolgsrezept

Die Lösung sind innovative Zelldesigns, die die Homogenität in zylindrischen Zellen sicherstellen und somit großformatige Zellen ermöglichen. Größere Zellen stellen dabei eine effektive Maßnahme dar, um die Kosten von Traktionsbatterien auf allen Systemebenen deutlich zu senken.

Die innovativen Zelldesigns stellen jedoch nicht nur eine technologische Revolution dar, sondern erfordern auch eine Neugestaltung der Produktionsprozesse. Die Anpassung und Weiterentwicklung der Herstellungsverfahren sind unerlässlich, um die volle Leistungsfähigkeit dieser neuen Konzepte auszuschöpfen. Gleichzeitig eröffnet die Flexibilisierung der Produktionsprozesse aufgrund der Vielfalt der Designs neue Möglichkeiten und Wettbewerbsvorteile. Die Kombination aus innovativem Zelldesign und agilen Produktionsansätzen stellt somit den Schlüssel dar, um die Anforderungen einer sich schnell wandelnden Energielandschaft zu erfüllen und den Weg zu nachhaltigen und kosteneffizienten Batterietechnologien zu ebnen.

Unser Beitrag

Am Fraunhofer IPA entstand im Rahmen des vom Land Baden-Württemberg geförderten Zentrums für Digitalisierte Batteriezellenproduktion (ZDB) eine automatisierte und digitalisierte Infrastruktur für die design- und formatflexible Herstellung von Wickeln, Assemblierung, Formierung und Testing zylindrischer Batteriezellen. Am ZDB werden applikationsspezifische Prozess- und Systemlösungen für eine zuverlässige und rückverfolgbare Wickelherstellung und Zellassemblierung. Die Besonderheiten der Anlagentechnik sind der über die Prozesskette hinweg erreichte Digitalisierungs- und Vernetzungsgrad sowie die mögliche Herstellung von Prototypen in einer für eine Bemusterung und Validierung notwendigen Stückzahl. Mit der Erfassung der für die Qualität und den Durchsatz relevanten Prozessparameter und Einflussgrößen können Zusammenhänge und Abhängigkeiten analysiert und damit eine auf das Zelldesign abgestimmte optimale Lösung für den Transfer in die Serienproduktion erarbeitet werden.

Design- und formatflexible Prototypenherstellung ermöglicht Ihnen:

- Validierung der Zelldesigns und Prozessparameter zur Vorbereitung des Transfers in die industrielle Produktion.

- Systematische Untersuchung der Auswirkungen von definierten Parameterabweichungen und äußeren Einflüssen.

- Erprobung neuartiger Zellkomponenten und Materialien.

Feststoffbatterie

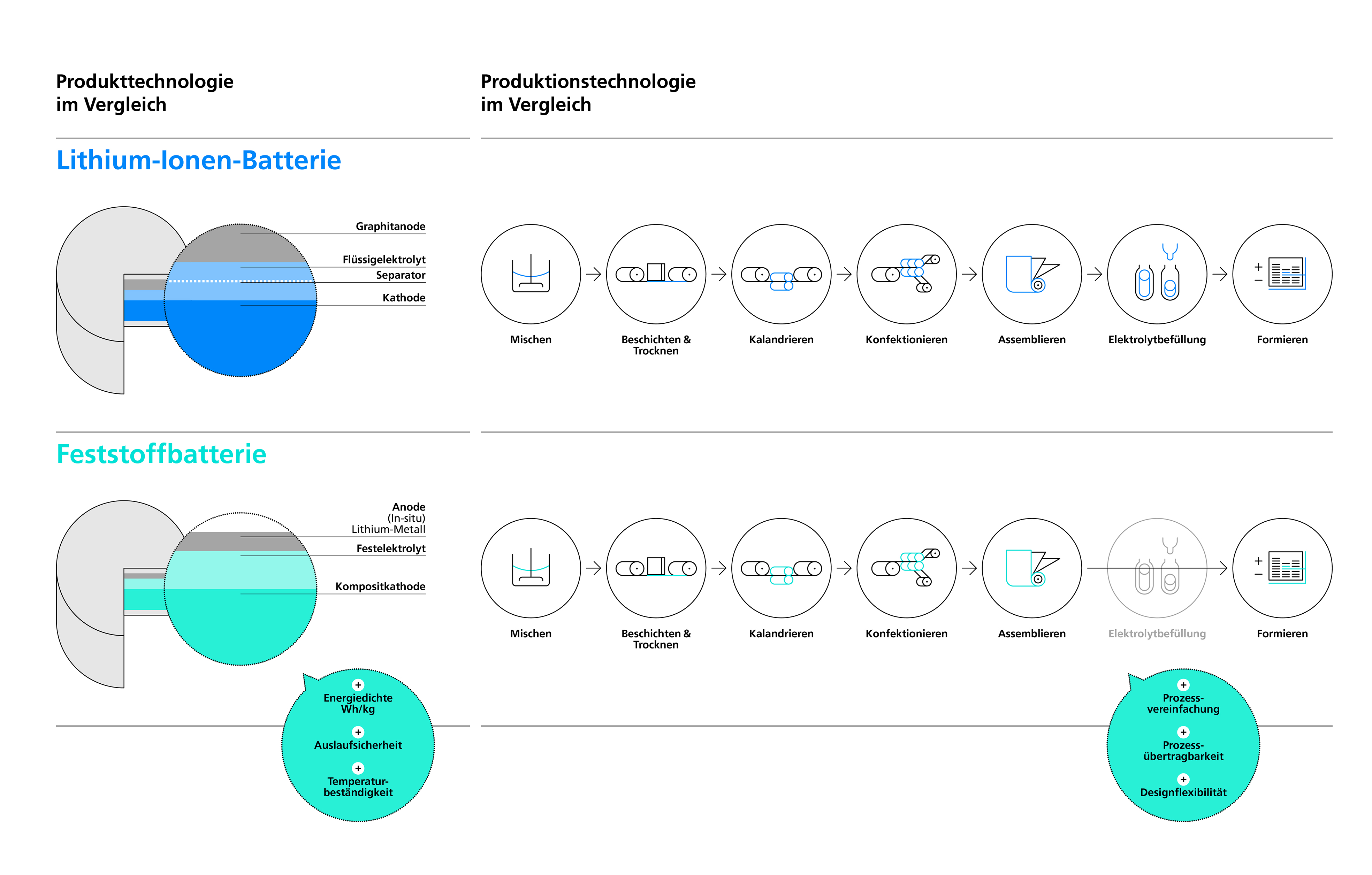

Die Batterieentwicklung, ein Weg von flüssig zu fest?

Die Feststoffbatterie ist ein vielversprechendes Batteriekonzept, das die Chance bietet, den zukünftig geforderten Energiedichte- und Produktionsanforderungen von Batterien gerecht zu werden.

Warum ist das wichtig?

Die steigende Nachfrage für Lithium-Ionen-Batterien (LiB) ist durch den Sektor der Elektromobilität getrieben. Daraus resultieren zunehmende Performanceanforderungen an die Batterietechnologie, um den hohen Leistungsstandards der Traktionsbatterie gerecht zu werden. Das produktseitige Optimierungspotenzial der kommerziellen flüssigelektrolytbasierten LiB ist mit zunehmender technologischer Weiterentwicklung beinahe ausgeschöpft. Um den hohen Leistungsanforderungen dennoch gerecht zu werden, müssen neue Batteriekonzepte auf Materiallevel eingeführt werden. Dies impliziert die Herausforderung, die bestehenden Herstellungsprozesse auf die neuen Materialien- und Zelldesignkonzepte zu transferieren, um die Prozesskomplexität so gering wie möglich zu halten, mit dem Ziel, Produktionskosten einzusparen und den Weg zur Massenproduktion zu ebnen. Die Feststoffbatterie verspricht, diesen geforderten Anforderungen gerecht zu werden.

Das Erfolgskonzept

Der treibende Leistungsparameter in der Batterieentwicklung ist die Energiedichte. Für die Konkurrenzfähigkeit mit kommerziellen Batteriekonzepten sind eine geringe Prozesskomplexität in der Zellherstellung, Sicherheit, Lebensdauer und Kosten, aber nicht vernachlässigbare Zielgrößen.

Bei einer Feststoffbatterie wird der Flüssigelektrolyt durch einen Feststoffelektrolyten ersetzt. Diese Technologie ermöglicht die Verwendung von Hochenergie-Anodenmaterialien, die bisher in kommerziellen flüssigbasierten LiBs nicht zuverlässig einsetzbar sind. Durch die mechanischen und chemischen Eigenschaften eines Festelektrolyten lässt sich die Zykelstabilität positiv beeinflussen, was die Verwendung von Hochenergieanoden, wie Lithium-Metall, ermöglichen kann. Neben einer Energiedichtesteigerung impliziert der Wechsel von flüssig zu fest auch eine Erhöhung der Sicherheit. Feststoffbatterien sind auslaufsicher, nicht-entflammbar und mechanisch stabil, wodurch die teilweise verheerenden Effekte einer beschädigen Batterie deutlich minimiert sind. Durch die Verwendung eines Festelektrolyten, der sich im Idealfall wie eine Elektrodenaktivmaterialbeschichtung verarbeiten lässt, entfällt der Schritt der nachträglichen Elektrolytbefüllung, was die Produktionskomplexität und -dauer positiv beeinflusst.

Unser Beitrag für Ihren Erfolg

Das Zentrum für Digitalisierte Batteriezellenproduktion (ZDB) des Fraunhofer IPA vereint die Kompetenzen aus Produktionstechnologie und Batterietechnik, um die skalierbaren und auf kommerzielle Prozesse übertragbare Produktion von Feststoffbatterien zu realisieren.

Die bisherigen Feststoffaktivitäten im Rahmen der Kooperationsprojekte SOLIST und ZDB2.0 ermöglichen dem ZDB des Fraunhofer IPA den Aufbau tiefgehender Kompetenzen in der Charakterisierung von Elektroden- und Festelektrolytmaterialien, den Aufbau von format- und materialflexiblen Prototypenzellen sowie die Konzeptionierung ganzer Produktionskreisläufe. Die Übertragbarkeit der innovativen Produkttechnologie auf bereits bestehende Produktionsansätze soll hierbei besonders im Vordergrund stehen. Daraus ergibt sich unser

Leistungsangebot für die Industrie

- elektrochemische Charakterisierung von Festelektrolyten

- Elektrodenherstellung und -charakterisierung

- Bau und Charakterisierung von formflexiblen Testzellen (Knopf-, Pouch- und Rundzellen)

- Konzeptionierung vollständiger Technikumslinien im Labormaßstab für die Feststoffbatterieproduktion im zylindrischen Zelldesign unter Berücksichtigung zukünftiger Skalierungspfade für die Serienproduktion

- Recycling und Rezyklatrückführung – Konzeptionierung des Feststoffkreislaufs

- Verifikation von Zellen durch Batteriemodellierung

- Benchmarking und Beratung

Digitaler Zwilling

Digitale Zwillinge in der Batterieindustrie

Entlang des Lebenszyklus einer Batterie entsteht heute eine vollständige neue Datenlandschaft. Umfangreiche Produktivitätsgewinne werden denen in Aussicht gestellt, denen es gelingt diese Datenlandschaft für sich zu erschließen. Viele Unternehmen stehen hier jedoch noch ganz am Anfang.

Warum ist das wichtig?

Produktentwickler und Produktionsingenieure, stehen vor der Herausforderung leistungsfähige Batteriezellen zu designen und diese in ressourcenschonenden Prozessen herzustellen. Endkunden erwarten langlebige und gleichzeitig kostengünstige batteriebetriebene Produkte. Um Materialkreisläufe entlang der Wertschöpfungskette Batterie zu schließen müssen Recycler die Effizienz ihrer Recyclingprozesse und die Qualität ihrer Rezyklate steigern. Daten können bei all diesen Herausforderungen einen wichtigen Beitrag liefern. Offen bleibt bisher die Frage, wie es gelingt die verschiedenen Datenquellen entlang eines Batterielebenszyklus in erfahrbare Mehrwerte für Produzenten und Kunden zu übersetzen?

Digitale Zwillinge sind dafür eine Schlüsseltechnologie.

Das Erfolgsrezept

Ein digitaler Zwilling ist ein dynamisches Modell eines physischen Systems mit Dateninteraktionen in Echtzeit, das eine genauere Systemanalyse ermöglicht und darauf basierend Aktionen zur Verbesserung des Systemverhaltens auslöst.

Durch die kontinuierliche Anreicherung mit Realdaten unterstützten digitale Zwillinge ihre Nutzer mit deskriptiven, analytischen und prädiktiven Fähigkeiten. Digitale Zwillinge sind damit eine elegante Lösung um in allen Lebenszyklusphasen Zeit zu sparen, Kosten zu senken, Qualität zu erhöhen und Flexibilität zu steigern.

Design – Digitale Zwillinge stellen Entwicklern von Batterien Nutzungsdaten früherer Produktversionen zur Durchführung risikoloser, virtueller Tests zur Verfügung. Hierdurch kann die Anzahl der erforderlichen Simulationsdurchläufe und -zeiten aber auch der Umfang erforderliche Labortätigkeiten beim Aufbau von Testzellen reduziert werden.

Produktion –Angebunden an umfangreiche Datenquellen aus der Produktion ermöglicht ein digitaler Zwilling den Prozessingenieuren, das zukünftige Verhalten der Produktion mit unterschiedlichen Parametrisierungen zu simulieren und zu bewerten und damit die (Zwischen)Produktqualität und Prozesszeiten zu verbessern.

Nutzung – Der digitale Zwilling unterstützt den Batterienutzer, -hersteller und -designer, wobei die Lebensdauer der Batterie erhöht wird und essentielle Informationen zur Leistungsverbesserung und Wartung bereitgestellt werden. Zusätzlich können die gespeicherten Nutzungsdaten zur Weiternutzung in anderen Lebenszyklusphasen über den digitalen Zwilling bereitgestellt werden.

End-of-Life – Am Ende des Lebenszyklus erleichtert ein digitaler Zwilling die Kreislaufwirtschaft durch schnellere End-of-Life-Tests und die Bewertung von Second-Life-Einsatzmöglichkeiten. Im Digitalen Zwilling gespeicherte Informationen zu Materialzusammensetzung und Aufbau ermöglichen außerdem eine verbesserte stoffliche Verwertung.

Unser Beitrag für Ihren Erfolg

Die am Fraunhofer IPA entwickelten Methoden helfen dabei, dass Potenzial der Implementierung des digitalen Zwillings für ein Produkt oder einen industriespezifischen Produktionsprozess zu heben. Durch unsere kombinierten Kompetenzen in den Bereichen Digitalisierung, Produktionstechnik, Modellierung und Simulation unterstützen wir unsere Kunden bei der Priorisierung, Planung, Umsetzung und Integration digitaler Zwillinge in ihre IT-Architektur und Geschäftsprozesse. Wir verfügen dabei insbesondere über weitreichende Expertise bei der Abbildung physischer Assets in digitalen Modellen, der Standardisierung der Verwaltungsschale (Asset Administration Shell) als Repräsentationsformat des digitalen Zwillings, dem Aufbau von IT-Systemlandschaften.

Circular Economy

Technologien für die Batterie Circular Economy

Während die Elektromobilität wegen ihres Potenzials zur Reduktion von Treibhausgasemissionen gepriesen wird, sind Strategien zum Aufbau geschlossener Materialkreisläufe, insbesondere für die Kernkomponente Batterie, noch lange nicht vollständig etabliert.

Warum ist das wichtig?

Unternehmen, die batteriebetriebene Produkte auf den Markt bringen, sind heute gefordert, die Nachhaltigkeit ihrer Geschäftsmodelle zu optimieren und Wertschöpfungspotenziale entlang der gesamten Produktlebenszyklen zu erschließen.

Das Erfolgsrezept

In unserer Arbeit haben wir die De- und Remontage als eine Schlüsseltechnologie identifiziert, die notwendig ist, um Geschäftstätigkeiten in den Bereichen Reparatur, Wiederaufbereitung, Wiederverwendung und Recycling zu fördern. Wir haben festgestellt, dass Unternehmen, die die De- und Remontage auf automatisierte, flexible und skalierbare Weise beherrschen, sich nachhaltig Wettbewerbsvorteile erarbeiten können.

Die Automobilhersteller müssen sich mehr denn je mit Geschäftsmodellen im Sinne einer Circular Economy auseinandersetzen. Ein breites Netz strategischer Dienstleistungs- und Technologiepartnerschaften kann dabei helfen, schnell voranzukommen und vor allem in zwei Geschäftsbereichen zu skalieren.

- Erstens im Bereich Reparatur, Wiederaufbereitung und Wiederverwendung mit dem Ziel, Werte zu erhalten, Nutzungsdauern von Batterien zu verlängern und den Bedarf an Ersatzbatterien zu verringert.

- Zweitens im Bereich Recycling mit dem Ziel, transparente und geschlossene Materialkreisläufe zu etablieren und die zurückgewonnenen, hochwertigen Materialien zur Herstellung neuer Batteriesysteme wiederzuverwenden.

Unser Beitrag

Das Fraunhofer IPA vereint Kompetenzen, um Sie bei der Planung von Batterie-Rücknahmelogistik, Demontagefabrik und -anlagen zu unterstützen. Wir verfügen darüber hinaus über Schlüsselkompetenzen bei der Gestaltung von intelligenten (De-) und Remontagefunktionen in maßgeschneiderten, flexiblen und skalierbaren Prozesskettenkonfigurationen.